En ce mois de mars à manger des beignets pour changer des crêpes, j’ai lu:

Rendez-vous avec la mort d’Agatha Christie

Un titre qui te fait relativiser quand tu as juste rendez-vous avec le dentiste. Tu connais cette sensation, quand tu as l’impression que ton boulot te poursuit jusque pendant tes vacances? Hercule Poirot a la même, mais pour lui c’est justifié car le voilà qui entend ce qui ressemble fort à des messes basses en vue de tuer une certaine personne. Lui qui pensait goûter des vacances bien méritées en Palestine! Le livre se découpe en deux parties: dans la première on se focalise surtout sur deux médecins qui formulent moult hypothèses concernant une famille pour le moins dysfonctionnelle dans laquelle la mère, un Jabbah le Hutt avant l’heure, harcèle psychologiquement ses enfants au point d’en avoir fait des adultes apathiques, sur les nerfs, dérangés. Et devine qui meurt dans d’étranges circonstances? bingo: le tyran domestique! Mort naturelle? Meurtre? S’ensuit la traditionnelle logique toute herculéenne qui permettra de découvrir le fin mot de l’histoire. Un très bon opus!

La femme de ménage de Freida McFadden

Le titre n’a rien de palpitant et pourtant tout le reste du roman l’est. On démarre sur un prologue qui laisse penser qu’un truc affreux vient d’arriver, et on enchaine sur Millie, une reprise de justice en liberté conditionnelle qui évite de le clamer trop haut, surtout lors de son entretien pour un job idyllique de femme de ménage dans une maison cossue tenue par un charmant couple et leur fille. Sauf qu’une fois installée à demeure, l’ambiance se refroidit. Fillette pimbêche et mère timbrée. Heureusement l’époux-riche-beau-doux-comme-un-agneau et le jardinier-italien-musclé-sexy sont là pour l’épauler (promis, contrairement à ce que j’écris, il ne s’agit pas d’un scenario à la Barbara Cartland). Déjà là, le lecteur a mordu à l’hameçon de la pauvre opprimée dans une atmosphère légèrement malsaine et pesante… quand arrive la deuxième partie! Un retournement de situation comme j’en ai rarement lu, qui va crescendo jusqu’au dénouement final. J’ai adoré cette intrigue où tout le monde paraît suspect: la pauvre fille sortie de prison est-elle si à plaindre que ça? Quel degré de folie a atteint la mère? Cette fillette trop parfaite n’est-elle pas capable d’horreurs? Ce mari n’est-il pas un prince trop charmant? Et ce jardinier qui ne parle pas la langue semble comprendre beaucoup de ce qui se dit… Certains sont ce que les apparences laissent deviner, certains cachent bien leur jeu. Alors? Je t’ai donné envie d’essayer de miser sur qui n’est pas bien dans sa tête? Si c’est le cas, assure-toi d’avoir une journée entière sans impératifs: je n’ai jamais autant pesté de devoir lâcher ma lecture pour faire le ménage.

La mécanique du cœur de Mathias Malzieux

Mathias Malzieux est un poète qui distille l’être humain par petites gouttes métaphoriques. Il manie l’écriture en images et les comparaisons poético-savoureuses comme personne. Chaque phrase est ciselée, on pourrait presque les lire les unes à la suite des autres de manière autonome sans remarquer qu’elles tissent une histoire, moderne et désuète à la fois: un petit garçon au cœur mécanique de coucou ancien se lance dans la vie à la recherche de sa dulcinée. De Jack l’éventreur à Georges Méliès, d’une prostituée à la jambe de bois pyrogravée d’un bas résille à un clochard qui joue de la musique sur sa propre colonne vertébrale, le monde de ce petit Jack fort attachant est peuplé d’êtres hauts en couleur. A lui l’aventure, à lui l’amour, à lui les émotions! Espérons que les rouages de l’horloge tiendront le coup face à l’apprentissage de la vie…

Pauline d’Alexandre Dumas

Pauline, ou comment une 4e de couverture te ruine un livre. « Une femme terrorisée se réveille séquestrée dans un caveau avec pour seule perspective de mourir de faim ou de mourir empoisonnée bla bla bla ». Alors, en toute logique, tu t’attends à lire l’histoire d’une femme en proie à la pire agonie, à ses réflexions angoissées, ses espoirs, ses déceptions, son attente de la libération quelle qu’elle soit, le tout en te rongeant les ongles de savoir si la donzelle en réchappera. Les sensations fortes comme argument marketing. Parce que figure-toi que cette 4e de couverture ne fait rien d’autre que retourner le roman comme une chaussette et te dévoile quasi le dénouement (une pensée émue à Dumas qui devait être si fier de l’effet de surprise qu’il comptait produire). Bref, attends-toi à lire 12 chapitres qui vont simplement t’amener au moment dévoilé noir sur blanc à l’arrière de ton exemplaire. Pour me faire voir le verre (de poison) à moitié plein, tu me diras: ok, mais c’est quand même original pour un roman du 19e de mettre en scène une femme comme héroïne. Tes aspirations féministes vont vite être en berne. Pauline est comme toutes les jeunes filles de l’époque: jeune, réservée, dans les jupons de sa mère, à rougir d’un rien (belle, bien sûr, la qualité number one), l’objet des hommes, de celui qui décrète qu’il l’épousera (et même que si elle ne veut pas, pas grave, il la harcèlera) à son sauveur qui préfère la voir triste qu’heureuse (tu comprends: quand elle pleure il peut la consoler, ça le fait exister…). Pauline a beau avoir donné son prénom au titre du livre, elle est sacrément reléguée au second plan. La déception est palpable, et c’est d’autant plus rageant que j’aurais pu apprécier l’œuvre si la maison d’édition ne m’avait pas trompée sur la marchandise.

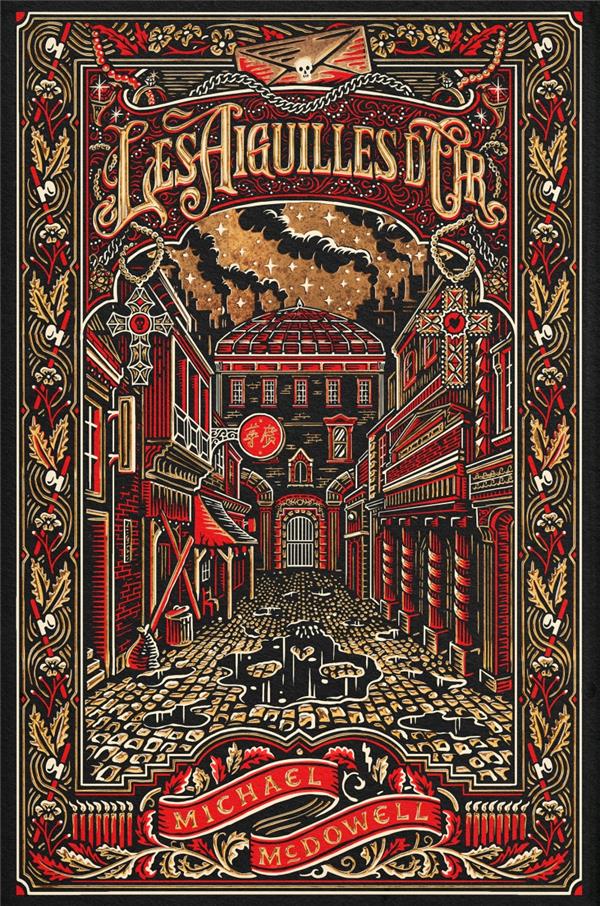

Les aiguilles d’or de Michael McDowell

[au risque de me répéter: regarde-moi cette magnifique couverture. Les éditions Toussaint Louverture savent décidément y faire!]

Bonne année, bonne santé, ne va pas te faire étriper pour une montre à gousset! Les douze coups résonnent dans les rues de ce New York de l’année 1882. Dans le quartier malsain du Triangle noir, les enfants démunis courent les rues en haillons, tentant de dérober ce qu’ils peuvent aux hors-la-loi ivres morts qui trainent dans les rues pendant que la vie elle-même essaie de survivre et que les prostituées vont se faire avorter clandestinement. Seules celles qui n’en réchappent pas ont l’honneur des beaux quartiers, en finissant sur une table de dissection clandestine d’un groupe d’étudiants en médecine, à deux pas de dames de bonne famille qui s’ennuient dans leurs boudoirs et de messieurs propres sur eux qui boivent un coup de trop et théorisent sur la pauvreté sans la connaître. Bref, tout est normal, que l’on soit né sous une bonne ou une mauvaise étoile. Mais l’équilibre va être bouleversé. Car voilà que Maggie, courtisane membre de la famille Shanks, voit surgir son mari évadé de prison et tuer le monsieur avec lequel elle « officiait » sous sa couette. Une petite étincelle pour un grand incendie: car James Stallworth, juge froid et intraitable, va s’emparer de l’affaire autant par pure politique pour montrer les Républicains sous un nouveau jour que par un goût de la justice sans nuance. Souhaitant éradiquer la mauvaise graine du Triangle noir où rien ne tourne rond, il va s’acharner sur le clan des femmes Shanks, de la doyenne prêteuse sur gages dont il avait déjà envoyé le mari à l’échafaud, aux deux petits jumeaux qui apprennent le vice comme on apprend à lire et à écrire, en passant par la faiseuse d’anges et la faussaire muette. Mais quand on nait du mauvais côté de la barrière, on a de la ressource… Comme toi j’imagine, j’ai découvert Michael McDowell grâce à sa saga de Blackwater dont les couvertures font flamboyer ma bibliothèque. J’avais beaucoup aimé, en particulier le jeu de ficelles tirées pour s’emparer du pouvoir qui me faisait penser que le pan surnaturel était presque superflu. J’avais raison: ici tout est 100% réaliste, le jeu de bascule du pouvoir entre la famille malfamée pas si méchante et la famille aisée pas si gentille occupe le centre du récit et les ambitions, tares, affinités des personnages suffisent amplement au récit, le tout dans un environnement sombre, glauque et victorien qu’aurait pu inventer Dickens s’il avait été dépressif.

That’s All Folks!

Une réflexion sur « Bric-à-brac lectures, mars 2024 »